|

吞噬生命的黑洞近报 新闻 时间:2016年09月23日 来源:近报

聚焦抑郁症

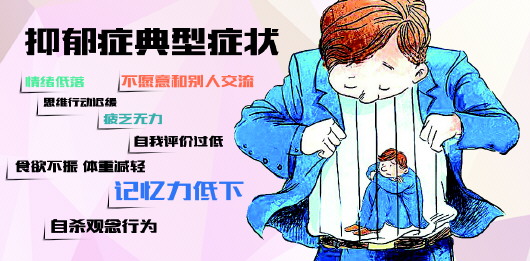

好像是种传染病,抑郁症忽然开始“流行”。 “演员乔任梁在上海去世,疑因身患抑郁症。”9月16日,一条短短数字的消息,用一种极端的方式再度把抑郁症带入公众视野。明星张国荣自杀,学者江绪林殒命,济南一名处长坠楼身亡,一桩桩“远在天边、近在眼前”的惨痛事例让越来越多的人谈“抑郁”色变。 有抑郁症患者这样形容自己的经历:“这是一场炼狱,生不如死或者真的去死。” □记者 张炜伟 见习记者 邱颖 被吞噬掉的人 “我喘不过气来,头疼得厉害。”济南的小馨(化名)回忆起当时的自己,感觉身上像压着一座大山,胸中闷着什么,“很难受很难受,就像被关在一个黑屋子里。” 抑郁症,被称作吞噬生命的黑洞,让深陷者彻底没了方向。 “这种高焦虑状态下消极的单向思维,恶性循环,不断放大负面消极情绪,把人带入绝望当中。这时候需要有力的干预,打破这种思维,以积极思维代替消极思维,人才能走出来。”“希望24小时危机干预热线”山东地区执行长张馨说。“希望24小时危机干预热线”是一条24小时全天候的心理危机干预、自杀防治公益热线。 一旦走不出来,最终的结果只有一个,死亡。 对于受重度抑郁困扰的人来说,死亡并不可怕。上海退休法官罗卫平受抑郁症困扰6年,他说抑郁症的折磨让他“求生不得、求死不能”。“能说出来的痛苦都不叫痛苦,我没法准确形容那种状态。整夜失眠,把自己关在家不跟人交流,拒绝一切外界信息,身体虚弱得好像随时会垮掉……这是对自己和生活的否定,说白了就是对活着失去兴趣。但你还得活,这是最大的痛苦。” 小馨曾不止一次想过自杀,她晕血不敢割腕,租住的是平房也不具备跳楼条件,连续三个月食欲不振的她瘦骨嶙峋,连出门都困难,买安眠药都实现不了。“死成了奢侈,活着却是痛苦。” 但他们并非不想活。“他们想走出来,但是看不到该怎么走出来,所以需要外界的帮助。”在张馨看来,走不出来其实是他们看不到消极情绪之外的积极部分,甚至有些开始不以为然,但陷入消极思维之后就很难跳出来。 “闲出来的病”? 20世纪上半叶,研究人员曾获得一些抑郁症自杀者的大脑,解剖后发现三种神经递质浓度低于常人。这三种神经递质负责在脑细胞之间传递信息,掌管人的情绪、意志、欲望、情感等。在这三种物质浓度降低后,患者可能会对世界万物漠视和无动于衷,这成为抑郁症患者无法接受的现实。 “这不是闲出来的病,它是有原因的。”王松波说,现在普遍认为五羟色胺这种神经递质浓度不够所以造成抑郁,现在的抗抑郁药也主要是针对五羟色胺起作用。 “抑郁症的表现主要是情绪低落、兴趣丧失、乏力、不愿意与人接触等等。”王松波介绍说,生理上的原因会引起心理上的这些表现,进而产生躯体化的症状,有的患者失眠、有的患者多睡,甚至有的患者产生了无睡眠感,“能睡却感觉不到睡”,并对工作、生活产生了影响。有经验的医生一旦发现患者出现了早醒情况,会立刻联想“是不是抑郁症”。 “五羟色胺的浓度变化引起了患者精神上的症状,并导致躯体上出现症状,有很多患者疼痛、胸闷就是这个原因。”山东省精神卫生中心主任医师王松波说。 不过,这种躯体化的症状会随着抑郁症的好转而减轻或者消失。 小馨几个月来很少进食,“不饿也不想吃”。在第六次咨询的过程中,她突然对张馨说:“我饿了,有吃的吗?”赵先生在最初的时候形容自己“后背上压了一块大石头,累得直不起腰”,这种感觉也在几次咨询后明显减轻,张馨看到他的时候觉得“腰板挺直了不少”。 张馨接手的案例中,有一些是因为生活中重大的事件诱发的抑郁症。不少咨询来访者在出现抑郁症之前有事业上受打击、离婚、患重大疾病等重大生活事件发生。 “重大生活事件会造成轻度或中度的抑郁发作,但这是可以通过自我调节自愈的。没有五羟色胺的功能低下的话,过一段时间就慢慢好了。”王松波说,如果半个月没好,就要考虑是不是抑郁症。但非常重大的事件也有可能需要更长时间来恢复,比如有研究表明遭遇车祸截肢之后,患者3个月才能恢复到原来心态的85%,如果没有减轻甚至加重了,那就需要就医。 “有的人表面上看起来很开朗,但内心却非常压抑痛苦,所以这种人的抑郁症隐藏起来,不容易被人发现,所以会造成一种‘假象’。实际上,抑郁症一定有情绪低落,只是表现出来和不表现出来而已。”张馨认为。 “为什么是我” “感觉这里像有人揪着。”陈先生指着自己的额头说。 陈先生的抑郁症第一次发作是在2013年。他突然开始失眠,“连续二十几天睡不着觉,头发胀,对什么都提不起兴趣”,严重的时候甚至有轻生的想法。家里开个小超市的他以往非常勤快,但这个阶段的他每天躺在床上,即使干活也不情不愿,“见了人想说话,但是不知道怎么表达,脑子像灌了铅一样。”种种反常迹象让陈先生意识到:自己可能出问题了。 到底出什么问题,陈先生不知道。他用了家乡的土办法“招魂”,请人做了一场法事,折腾了好几天,钱没少花,病也没有好。陈先生姐姐的一位医生朋友了解了他的症状之后觉得可能是抑郁症,并建议他到医院检查,这才算明确了自己的病情。 “为什么是我?”陈先生花了很长时间思考。 2009年,陈先生刚结婚不久,房子还是租来的,孩子刚会爬,一次交通事故的赔偿让原本贫困的家庭雪上加霜,“赔偿了20万,欠下了十五六万的外债。”屋漏偏逢连夜雨,家里开小超市租的门面房因合同到期被房东收了回去,“房东不让干了,在家里呆了半年才又找到了门面房重新开张。”那段时间陈先生起早贪黑,人像个陀螺一样停不下来,每天都过得很充实。2013年,终于把欠的债还完了,家里也买了房子车子,他突然找不到目标了。“以前每天能赚个两三百块就很高兴,生活好了,却对什么都失去了兴趣,就开始失眠。”陈先生说。 现在回过头来看,陈先生觉得自己之所以患上抑郁症,就是因为那段背债的日子。虽然那段时间他没什么异常,但压力一直很大:“我总觉得自己要什么没什么,还欠了一屁股债,比人矮一头,憋着一股劲赚钱还债,一直很压抑。” “人的心理承受力像一根弹簧,压得过紧,释放时就显得怪异。”在一次访谈中,北大六院(北京精神卫生研究所)老年科主任孙新宇说。 深陷自杀泥沼 尽管王松波觉得将“抑郁症等同于自杀”是一个非常不科学的说法,但不可否认的是,现在的自杀人群中有不小的比例是因为患有重度抑郁。 “有没有不想活了或者觉得活着没意思的想法?”“有的话是偶尔有还是持续有?”“有没有自杀行为?”王松波通常会用一系列的问句来衡量患者的消极想法严重程度,这是重度抑郁的一个非常重要的表现之一。 根据一项对自杀者进行的回顾性调查显示,自杀的人中,有70%都是抑郁症患者;而在抑郁症患者中,有70%的人都曾经有过自杀的念头;所有抑郁症的患者中,有15%死于自杀。 自杀对张馨来说并不是一个陌生的词汇,她是“希望24小时危机干预公益热线”山东地区的执行长,同时也是国家二级心理咨询师,接手的抑郁症案例中很多人腕上、脖子上的伤疤触目惊心。“抑郁症患者深陷自我负面情绪中无法自拔,越来越觉得自己活着没有意义,毫无价值,就会陷入一个恶性循环,当他承受不了的时候就会走极端。” 尽管患者用最为激烈的一种方式使抑郁症展示在世人面前,但张馨认为,“病情不同行为结果不同,抑郁症患者未必会选择自杀。” 抑郁症有轻度、中度和重度等的划分,只有重度抑郁的患者才可能会实施自杀行为,“大多数只是想想而已”,这应当是一个常识。所以,不管是王松波还是张馨,都觉得轻易就给抑郁症贴上自杀标签不合适。 |

||||||||||

放大

放大 缩小

缩小 默认

默认