|

胃病到胃癌,到底有多远?近报 新闻 时间:2017年09月01日 来源:近报

在我国常见的恶性肿瘤中,胃癌位列第二,有数据显示,中国13亿人口中,肠胃病患者有1.2亿,消化性溃疡发病率10%,慢性胃炎发病率30%,我国每年新发现40万胃癌患者,占世界胃癌发病人数的42%。

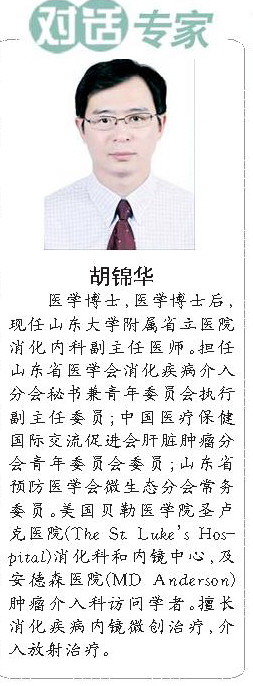

幽门螺杆菌是很多胃病的罪魁祸首。 统计发现,目前我国幽门螺杆菌感染率达到约50%! 70%的胃溃疡患者以及几乎全部十二指肠患者,都能检测出幽门螺杆菌感染。 会不会被这个数字吓到? 你有幽门螺杆菌吗?你的胃还好吗?感染了幽门螺杆菌会发展成胃癌吗?怎样阻止它、消灭它?一旦成了胃癌,怎么治疗? 山东大学附属省立医院消化内科副主任医师胡锦华,做了详细解答。 你有胃炎、胃溃疡吗? 小于感到上腹部不适已经有一段时间了,隐隐的疼痛,饱胀感,嗳气,口中常有异味。他以为只不过是自己生活不规律,饮食无节制而已。但调整生活规律后,并未见太大起色。见医生、做检查,然后医生郑重地告诉他:慢性活动性胃炎,有幽门螺杆菌感染。人类慢性活动性胃炎患者中90%以上有幽门螺杆菌感染,而没有感染幽门螺杆菌的人基本不会有慢性活动性胃炎。 幽门螺杆菌会诱发胃泌素疯狂分泌,而发生发酸烧心,而具有胃溃疡疾病的患者,幽门螺杆菌更是引起了主要症状胃痛的发生,小部分感染者,会有早饱、腹胀等,口臭最直接的病菌之一就是幽门螺杆菌了。 但是大部分幽门螺杆菌感染者,并不会出现什么症状。即使自己感染了此菌,也不自知。 幽门螺杆菌感染,与消化道溃疡密切相关,而不规律饮食以及服用某些药物,则会进一步增加这种风险。 胃病会传染吗? 据了解,幽门螺杆菌普遍存在于胃炎、胃溃疡、胃癌等胃病中,以致于很多人将胃炎会发展成胃癌的根源归咎于这种菌。更有人担心得了此菌会传染给家人。据此,胡主任解释到:“幽门螺旋杆菌是目前一种普遍的会传染的细菌,全世界有一半人口感染幽门螺旋杆菌。它定植于人类胃黏膜,是人类慢性胃炎、消化性溃疡的主要病因。”“儿童更容易被感染。所以有些长辈有咀嚼食物后喂给孩子的习惯应该改变,此外,使用公筷、用自己的牙刷、注意洗手、记得清洗干净食材碗碟等,可以在一定程度上降低幽门螺杆菌传播的风险。” 得了胃炎,会得胃癌吗? 很多人认为,“萎缩性胃炎”迟早要变成“胃癌”,据此,胡主任说:“这是最常见的一个误解。事实上,萎缩性胃炎只有大约1%的可能性发展为胃癌。只有中重度萎缩性胃炎并且伴有中重度肠化或不典型增生者,发生胃癌的风险才大大提高。” 据了解,大多数胃癌的发展遵循如下几种规律:非萎缩性胃炎→萎缩性胃炎→肠上皮化生→低级别上皮内瘤变→高级别上皮内瘤变(早癌)→癌。据统计,低级别上皮内瘤变发生胃癌的机率约为0%-23%,高级别者约为60%-85%。 虽然慢性萎缩性胃炎有演变胃癌的可能,但却是可控的,具体应综合考虑病情以及患者方便、经济性,应遵循如下随访时间:无肠化、上皮内瘤变者酌情随访复查;中重度萎缩伴肠化者1年复查胃镜一次;萎缩性胃炎伴低级别上皮内瘤变者每6个月复查胃镜一次;伴高级别上皮内瘤变者确诊后需立即进行手术或内镜下治疗,切除病灶。 可否将胃癌扼杀在萌芽状态? “在2005年,澳大利亚科学家巴里·马歇尔和罗宾·沃伦因为发现幽门螺杆菌可导致胃炎和胃溃疡,并获得了诺贝尔生理学医学奖。”胡主任说:“现在日本实施的消灭胃癌计划,对发现幽门螺杆菌的人会进行根治。而在我国,幽门螺杆菌的感染率超过50%,是日本的3-6倍,因为人群庞大,所以相关的预防及普及工作,还需要漫长的过程。”虽然我国感染幽门螺杆菌的人群非常庞大,但是患上胃癌的几率很小,只有不到1%的感染者有可能发展成为胃癌。 但事实上,幽门螺杆菌检测手段和治疗方法已经存在,据胡主任介绍,在检测上,首选无创的C13呼气试验。“简单来说,就是服用试剂后,对着检测仪器吹气,就可以检测出是否感染幽门螺杆菌。” 另外,如果发现幽门螺杆菌感染后,应该在医生的指导下行根除治疗。在山东省立医院,通常也采用“质子泵抑制剂+铋剂+两种抗生素”的四联疗法,这也是目前国内根除幽门螺杆菌最有效的方法,一般需要14天的治疗时间,足量足疗程治疗,一举“歼灭”病菌,斩草除根。根除了细菌,患病几率就小之又小了。 排查胃癌,胃镜先行? 针对胃癌如何确诊,胡主任介绍了检查诊断胃癌的三种方式,包括钡餐,胃镜和磁控胶囊胃镜。其中首选和最佳方法就是胃镜。因为胃镜经口进入,可以清楚地观察到食管、胃、十二指肠球部和降部的黏膜,形象地说,胃镜就像《西游记》里孙猴子钻进铁扇公主的肚子,用火眼金睛近距离观察这些部位,魑魅魍魉在它面前无所遁形。而且还可以取病灶做切片,对于病人和医生来说,都是事半功倍的。说起胃镜,总是让人和“痛苦”、“恐怖”等词汇相联系,对此,胡主任说:“现在医院都采用无痛胃镜,就是使用麻醉药物,让受检查者失去知觉,打一针,三五分钟就做完了,基本上没什么感觉,也不需要特别注意什么。” 此外,胡主任提到新出现的磁控胶囊胃镜,无需麻醉,只要服下一颗药丸大小的“胶囊”就行了。胶囊胃镜还可以作为胶囊内镜,在通过胃以后,继续把小肠、大肠巡视一遍。舒适度很高,只是价位和舒适度成正比,大约在3500左右。 但胃镜、肠镜检查对医生的技术水平和熟练程度要求较高。一般都要配置完善的麻醉、心电、血压等生命体征的监测设施,为保证病人能够得到及时的抢救治疗,胡主任介绍道,省立医院配备了完善的设备,多种方法均能做检查。 手术还是不手术? 得了胃癌,是手术呢还是不手术呢? 对此,胡主任说,目前,胃癌最好的办法就是手术加化疗。 但是,选择内镜下治疗,还是外科根治手术? 胡主任刚接手过一个65岁女性患者,反复上腹痛半年后到省立医院来检查,根据内镜和活检的报告显示,该患者属于高级别上皮内瘤变,局灶早期癌变。根据患者的情况,胡主任决定采取ESD微创治疗,目前对治疗胃部早期肿瘤已证实疗效确切,而这位患者在术后恢复得很好。胡主任说:“该采用内镜下治疗(包括内镜下粘膜切除术EMR、内镜下粘膜剥除术ESD),还是外科根治手术,目前尚无统一标准。一般来讲,内镜微创治疗适合高或中分化、无溃疡、直径<2 cm且无淋巴结转移者。对术后病理检查切缘癌变或表浅型癌肿侵袭到粘膜下层,需追加手术治疗。” 从胃病到胃癌, 你踏入了哪些误区? 为何中国人的胃病如此普遍? 就此问题,胡主任说:“我们知道有句老话,叫十人九胃,其实胃病的发生包含很多层面,我们很多人去做胃镜,基本上都报有胃炎,有些生理行为没有症状,但是对于一些胃镜下有具体症状的就要引起重视了。” “胃病三分治七分养。”话是没错,但怎么养胃,我们耳熟能详的养胃知识,有科学依据吗? 常识一:少食多餐? 答:没科学依据。 新的研究表明,食物进入胃内,本身对胃黏膜就是一种刺激,不仅促使胃肠蠕动加快,而且会使胃酸及胃蛋白酶分泌增加,对溃疡病的愈合无益。 正确做法:饮食定时、定量,避免饥饿和饱餐。 常识二:常喝稀饭? 答:没科学依据。 实际上,稀饭未经咀嚼就吞下,没有与唾液充分搅拌,得不到唾液中的淀粉酶的初步消化,同时稀饭水分较多,进入胃内稀释了胃液,这都成为引起稀饭不易消化的原因。 正确做法:细嚼慢咽。 常识三:生姜暖胃? 答:有争议。 适量的生姜可以达到暖胃、增强胃黏膜保护的作用,但是生姜也会刺激胃黏膜分泌过多的胃酸,从而可加重胃部不适、胃痛等症状。很多人都认为喝生姜水可以暖胃,在出现胃部不适时只要喝一碗用生姜熬的水就可以缓解症状了。 正确做法:这种方法偶尔用之,未尝不可,但不可长期应用。 常识四:胃痛就吃药? 答:不可取。 使用药物治疗时最好要有明确的机制与原理,不适当的药物会加重胃病。所以远离药品是胃养护的关键步骤之一,其中包括抽烟与喝酒。 正确做法:胃病的症状各有不同,无论什么病症,都应先去诊断病因,方可对症下药。 胡主任解释,人吃五谷杂粮,食物都要通过胃,在胃中储存、消化。所有的内容物对胃都是一种刺激,特别是食用辛辣,喝酒,都有可能对胃黏膜造成损伤。此外,戒烟戒酒,低盐饮食,积极地定期复查内镜等等,才能真正起到预防胃癌的作用。 记者 吕途 见习记者 张珊 胡锦华 医学博士,医学博士后,现任山东大学附属省立医院消化内科副主任医师。担任山东省医学会消化疾病介入分会秘书兼青年委员会执行副主任委员;中国医疗保健国际交流促进会肝脏肿瘤分会青年委员会委员;山东省预防医学会微生态分会常务委员。美国贝勒医学院圣卢克医院(The St. Luke’s Hospital)消化科和内镜中心,及安德森医院(MD Anderson)肿瘤介入科访问学者。擅长消化疾病内镜微创治疗,介入放射治疗。 |

||||||||||

放大

放大 缩小

缩小 默认

默认