|

三毛王洛宾的忘年恋近报 新闻 时间:2016年09月30日 来源:近报

王洛宾一生历尽坎坷,饱经磨难,曾因莫须有的罪名,先后入狱两次,共长达18年,差点将牢底坐穿,却信念犹存。年近不惑,妻子病逝,他孤零零地死守在美丽的新疆,每天黄昏,他都坐在门前看夕阳沉坠;夜幕四垂时,总要对着悬在古旧墙壁上的太太遗像,弹一首曲子给她听……

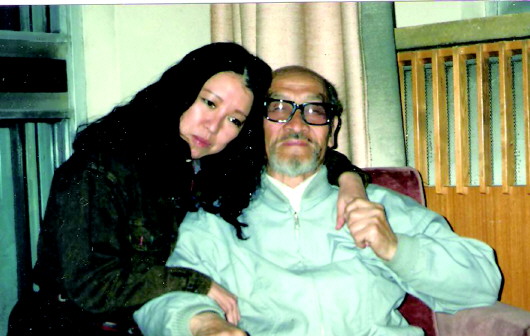

朋友讲王洛宾的故事还没讲完,三毛就哭红了双眼,她说:“这个老人太凄凉太可爱了!我要写信安慰他,我恨不得立刻飞到新疆去看望他!” 相遇:眼泪是最动情的赞美 1989年,作家夏婕在新疆访问王洛宾后,发表了三篇《王洛宾老人的故事》。三毛从小就爱唱王洛宾改编的民歌,尤其是他的那首《在那遥远的地方》,曾经引发热爱流浪、向往远方的三毛的无限神往。当她看到夏婕的报道后异常振奋,立即向夏婕索要王洛宾在新疆的联络方式。 她不仅真的给王洛宾写信了,而且病体刚刚痊愈,就欣然前往。 1990年4月16日这一天,乌鲁木齐仍春寒料峭。午后,王洛宾独自一人,正蜷缩在躺椅上小憩,忽而被轻轻的叩门声唤醒。门扉开启处,他看到一位秋水剪瞳的女子,披着一头海藻似的长发,身穿黑红格子毛呢外套,浅笑盈盈,仿佛天使一样出现在他的面前。 简短地说明来意后,他们便仿佛是莫逆已久的故友一般。酣畅淋漓的长谈之后,余兴未了,她为他唱了自己的代表作品《橄榄树》。投桃报李,他也为她唱了一首狱中的作品《高高的白杨》,当王洛宾唱到“孤坟上铺满了丁香,我的胡须铺满了胸膛”这句歌词时,三毛哭了,只有经过爱断情殇的人,才能领悟这彻骨的孤独。 唱罢,王洛宾向她诚恳致谢,因为在他看来,她的眼泪便是对他作品最动情的赞美。 鸿雁传书万里寄情 回到台北后,三毛将自己在乌鲁木齐对王洛宾的采访整理成《中国“西北民歌之父”王洛宾一鞭钟情》一文在台湾发表,继而在新加坡《联合早报》上撰写了《<在那遥远的地方>找到了原作者》,一石激起千层浪,王洛宾的大名迅速蜚声海峡两岸。而王洛宾则应大陆媒体之邀,写了两篇短文《海峡来客》和《回访》,以诙谐、幽默的口吻,高度评价三毛的文化修养和时髦的艺术形象,引起媒体的广泛转载。 离开大陆不久,按捺不住兴奋之情的三毛便开始与王洛宾鸿雁传书,万里寄情。从1990年5月到8月的短短三个月,三毛就给王洛宾写信达15封之多。 她炽烈的感情无遮无拦,跃然纸上。作为写过无数情歌的艺术大师,王洛宾绝不是不解风情的木讷之人,面对三毛的率真与热情,他已经死水一潭的心湖涟漪又起,但横亘在两人之间的现实又让他惴惴不安。于是三思之后,他写信给三毛,委婉表达自己的彷徨:萧伯纳有一把破旧的雨伞,早已失去了雨伞的作用,但他出门依然带着它,把它当作拐杖用。王洛宾在信里不无忧伤地自嘲:“我就像萧伯纳那把破旧的雨伞。”之后,王洛宾渐渐减少了给三毛写信的次数。为此,三毛匆匆来信,嗔怪王洛宾:“你好残忍,让我失去了生活的拐杖!” 跨越千山万水而去 却心灰意冷而归 8月20日,王洛宾收到三毛从北京发来的一封加急电报:“8月23日(CA0916班机)请接平。(三毛的原名叫陈平)。从不搞特殊的王洛宾,特意请好友派了一辆军车前往机场接三毛。三毛本来预定9月来新疆的,但她思心切切,提前至8月23日到乌鲁木齐。为了迎接三毛的到来,从未置办过家具的王洛宾,请人陪同,破例到乌鲁木齐的家具市场选购了一张当时最流行的单人席梦思床、一张书桌、一盏台灯和一套新被褥。 一下飞机,三毛提了一大箱衣服和日常用品,便住进了王洛宾家里。 三毛在王洛宾寓所居住期间,与王洛宾各骑一辆自行车外出探亲访友、上街逛景、购物买菜,回家后由三毛亲自掌勺做饭,闲暇时间聊天、弹琴、唱歌、写词。 热情满满的三毛原本计划久留,不想短短几天的相处却出现了不和谐的插曲。当地媒体知道三毛空降乌鲁木齐后,从三毛下机起,便派大批人马前来采访,而那时的三毛却只想和王洛宾独享时光,不想受到任何打扰。但王洛宾碍于情面与身份,动员三毛积极配合记者的采访。但他并没有注意到三毛的情绪变化。更何况已近耄耋的他,囿于年龄、舆论、子女及其他考虑,根本不敢唐突佳人,贸然接受三毛的示好。他从不缺乏爱的勇气,只是对于一个行将就木的老人而言,他已无从说服自己,如何再一次投诚爱情。三毛心灰意冷,带着那只盛满衣物的手提箱离开了。 从惺惺相惜到天人永隔 1991年1月5日,离开王洛宾的第121天后,饱受事业、爱情与疾病三重困扰的三毛,在台北荣民总医院自缢身亡,享年46岁。 噩耗传来,王洛宾悲恸不已。他曾以为拒绝便是善待,殊不知,当他硬起心肠逼走她时,却将惺惺相惜的两个人推至天人永隔的两端。于是,恍惚迷离之中,他写下了晚年最后一首情歌: 《等待——寄给死者的恋歌》 你曾在橄榄树下等待再等待 我却在遥远的地方徘徊再徘徊 人生本是一场迷藏的梦 且莫对我责怪 为把遗憾赎回来 我也去等待 每当月圆时 对着那橄榄树独自膜拜 你永远不再来 我永远在等待 等待等待 等待等待 越等待,我心中越爱! 可惜,三毛已经永远听不到这情深似海的呼唤了…… 据《世界华人周刊》 |

||||||||||

放大

放大 缩小

缩小 默认

默认