|

日本战霾史:与雾霾死磕50年近报 新闻 时间:2016年11月11日 来源:近报

近日全国多地雾霾天气频现,有网友调侃称“窗外的世界不见了”。我国近年来雾霾天气的确较为频繁,不过历史上也有一些国家与地区受雾霾困扰,比如一度被称为“雾都”的伦敦,又比如洛杉矶,甚至于今天空气质量与环境都比较好的日本,历史上也曾深受雾霾困扰。

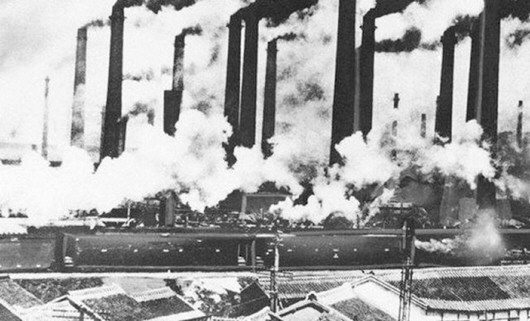

日本也曾饱受雾霾之苦 日本空气污染最为严重的时候,是在20世纪70年代。日本人松井女士曾经在20世纪80年代初来中国留学。她回忆起那段经历时说:“初到北京,觉得天空十分蔚蓝,好像从没见过这么蓝的天空。” 早在1910年代,日本进入高速发展时期,钢铁业和采矿业带来了滚滚烟尘,一个可见的事实是大阪市民在炎热夏天里不敢开窗。有文章说,据大阪市立卫生试验所调查,1912年至1913年,大阪每年降落的煤尘量为每平方公里452吨。 战后的经济复兴让一切死灰复燃了,包括工业污染。有媒体报道,人口密集的东京,在1952年至1953年,会因取暖排放黑烟而“白昼难见太阳”。 当时的工业城市神奈川,千叶以及大阪,神户周围都是黑烟滚滚,大气污染也从原来的颗粒状大气污染转变为硫磺酸化物污染,并且直至扩展到日本本州的太平洋区域,严重的大气污染使得东京“白昼难见太阳”,城市能见度只有30-50米,汽车你白天打了大灯也不能开,硫化物刺鼻的味道在部分地区都可以清楚闻到。 在这种状况下,日本四大公害病之一的四日市哮喘病发生了。四日市哮喘发生在20世纪60年代,由石油化学联合厂排出硫酸化物为主的大量污染物质引发。当时,在三重县的四日市,新建了石化工厂。因吸入含有硫化物的废气而导致呼吸疾病的人在1964年达到了人口的3%。 在化工厂区域,烟囱工厂和居民住宅相距甚近。但当时的人们根本就没有意识到事情的严重性。起初,只是有人抱怨空气有异臭,之后就渐渐有人呕吐头疼,最后死亡。 四日市的盐滨小学也遭受了危害。当时学校被烟雾包围,教室,校园充满恶臭,学生们被呛人的烟雾刺地眼泪直流,拿着手绢捂住口鼻在校园里避难,“就像遭到空袭一样混乱”。后来,患者一个个被送往医院救治,可在当时的医学教科书里,甚至连大气污染这个词都没有。 1967年,一些哮喘病患者忍受不了疾病带来的痛苦纷纷自杀。到1970年,四日市哮喘病确诊患者高达500多人,但实际患病人数超过了2000人。截止到1972年底,全国确诊的患病人数6376人,其中11人最终死亡。 民众与政府的环保博弈 那么日本是怎么具体对付雾霾的呢? 按照日本华人学者桥本隆则的说法,日本雾霾之战,是民众与政府的博弈:“日本大气污染的最早发现与提出防治的不是当地政府,而是受到这些大气污染侵害的当地居民。从上个世纪50年代开始,各地就发起了关于大气污染的居民运动。”桥本隆则说,这些居民直接找到当地行政部门,要求关注大气污染。横滨就曾有数百居民到横滨市政府静坐,要求政府改善大气污染状况。 在政府还要扩大四日市石化规模的1963年,当地民众就开始了要求停止建设石化精炼所的环境保护运动,最后逼迫建设方不得不放弃了建设计划。 在四日市的反对运动成为一个群众性的全国运动以后,日本政府才开始正视问题的严重性,因此在1969年第一次制定了硫磺酸化物的环境标准。此后随着日本国民的环境意识增强,日本对大气污染的定义也在发生变化,并且越来越严格。具体而言,日本政府采取了两大措施:详细分析原因、制定规划和出台并严格执行相关法律法规。 详细分析原因制定规划 日本政府调集专家分析大气污染的原因,得出结论主要是由于光化学烟雾污染的两个主要发生源是“固定发生源”工厂和“移动发生源”汽车,并花了近五十年进行治理:前20年主要聚焦在对工厂的治理上,后20年致力于对汽车污染的治理。 一方面对于固定发生源,采取了安装脱硫脱氮装置的办法;另一方面针对移动发生源,出台法律法规限制车型车辆;再就是,借助信息化手段进行有效的监督和控制。 日本政府实行低排放车认定制度,大力推行税收优惠、补助金以及贷款优惠等制度。截至2011年,日本全国低排放车保有台数达2055万台,占机动车保有总数的27%。 此外,日本政府还大力修建了四通八达的铁道交通网,东京都内地铁总延长达500KM,路面电车1500KM,在世界大城市中居第一。目前东京每平方公里地铁站密度达到1.06站(北京市内为0.14站),承载着86%的公交运量。 据称在东京市区任何地点500M范围内都可找到地铁口。因此开车上班的人越来越少,坐电车已成为人们的主要出行方式。家庭汽车的使用也大幅降低,地铁及电车已成为东京市民出行的第一选择。 法律是治理雾霾的利剑 自1958年起,日本制定了一系列的法律来保护环境。当然,这一系列法律法规的出台,与日本民众针对环境问题发起的一系列诉讼有直接关系。 自1960年代起,日本公民开始了要求损害赔偿和禁止排污的一系列“公害诉讼”,很多诉讼者捧着因污染死去的亲人遗像进入法庭。 上世纪80年代,公害教育出现在日本小学生的教材上。日本文部省还制定了学校环境教育规则,建立了从小学到大学的环境教育体系,强化垃圾分类,减少焚烧污染。 1970年至1980年,日本直接用于治理环境污染的财政预算增长了1.3倍,同时,日本工业单位GDP能耗降低了一半以上,现如今其工业单位GDP能耗仅相当于我国的1/7左右,在节能减排和循环经济领域都取得了显著成效。 另外,城市绿化是日本治理雾霾的重要手段,东京有关部门就规定,新建大楼必须有绿地,必须搞楼顶绿化。在东京的绿化很少种草,而是种树,不但追求绿化面积,更加追求绿化体积。 如今,东京湾已淘汰污染产业,再迎蓝天。三重县四日市也重现美丽夜景。通过日本社会数十年的努力,日本社会形成了一股合力对抗空气污染。现在大家去日本旅行看樱花,却是空气干净醉人了。 据《国家人文历史》 |

||||||||||

放大

放大 缩小

缩小 默认

默认